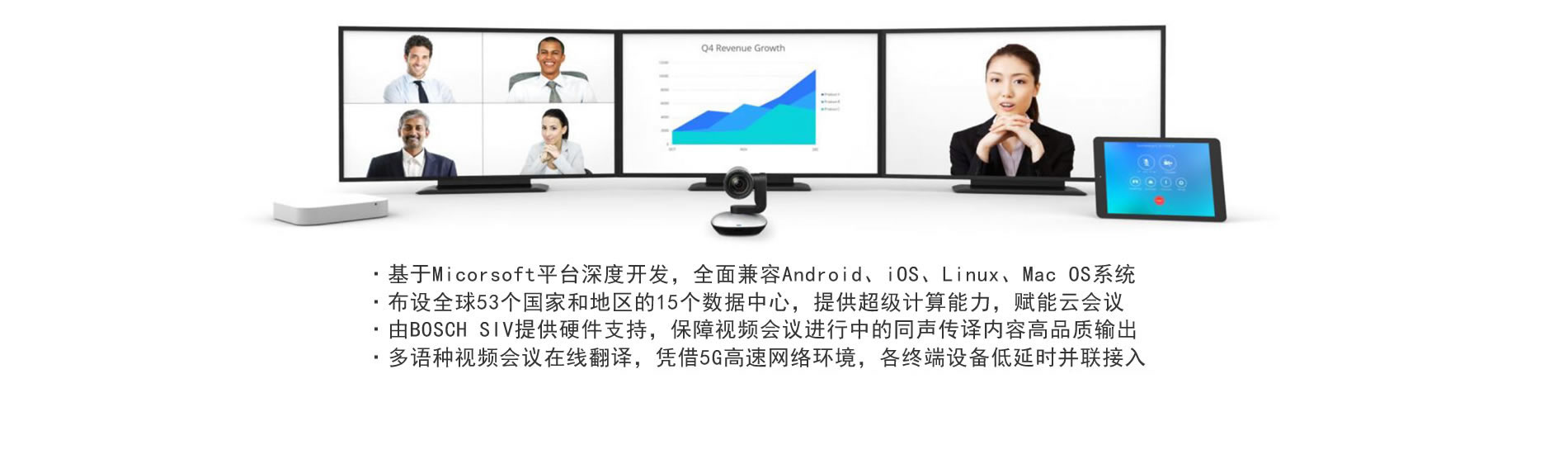

Zoom把“开会”做成了一块可以任意拼接的乐高底板。最初它只是一段流畅的音视频管道,如今却在亚马逊AWS和甲骨文双轮驱动的算力之上,长出密密麻麻的第三只眼:销售在CRM里一点按钮,客户信息就自动写进Zoom Apps里的Salesforce小程序;HR用同一块屏幕做校招面试,AI插件实时把候选人的英语字幕翻译成繁体中文并生成合规底稿;医疗设备商把4K内窥镜信号流推进来,远端专家用手里的iPad在画面上圈病变位置,圈完即生成DICOM截图直接写进医院云PACS。更夸张的是,当参会者戴上普通墨镜大小的AR眼镜,Zoom的“元宇宙模式”会把远在硅谷的讲师“投射”到杭州会议室的空椅子上,系统根据网络延迟动态调节码率,人物边缘不撕不抖,连西装褶皱都留在本地渲染,只把眼神和口型送流,既省带宽又保活体感。所有这些能力都不是Zoom自己写完的,而是那几百家ISV在六个月甚至更短的周期里“长”出来的,Zoom只做身份鉴权、计费分账和底层加密,于是功能像热带雨林一样越繁茂,网络效应越强,护城河越深。

所以Zoom在国内的宿命,并不是被某一家国产软件替代,而是被迫长出“第二副身体”。一副身体留在硅谷,继续用全球云和Apps生态做创新发动机;另一副身体落户北京、上海、深圳,学备案、学穿透、学盖红章,把国际版的“元宇宙”翻译成“可控、可审、可删”的中国特供版。企业客户要做的,不是二选一,而是像调双频路由器一样,让两副身体同时在线,根据参会人的地理位置、数据敏感级别和合规窗口,动态切换。等到哪天跨境专线、国密算法、本地渲染都打通,Zoom也许会把两副身体重新缝合,变成一个真正的“全球同温层”;而在那之前,用户只能学会在缝隙里跳舞——一边享受全球最丰富的视频会议生态,一边见招拆招,把每一次卡顿、每一张截图、每一通400电话,都当成通往未来的过路费。

对很多二三十人的创业团队来说,350方Zoom 专线会议室已经足够把日常站会、路演彩排和投资人尽调装进同一块屏幕:4K摄像头自动取景,谁起身说话画面就切过去,像有一位隐形的导播;噪声抑制把咖啡机轰鸣压成远海潮汐,字幕引擎同时把CTO的四川普通话转成英文,生成可下载的SRT文件,十分钟就能塞进 PR 稿。再点进Zoom Apps,把Figma白板拉进来,UI 同事随手画个箭头,远在新加坡的市场总监用 iPad 画个圈就能实时改色值,改完点“同步”,Jira里的需求单自动更新优先级,整套动作像在微信里发一个表情包那么顺滑。因为人数少、流量低,这套轻量级组合往往跑在Zoom全球云的普通节点,国际出口偶尔抖一下,丢两帧也察觉不出,老板只觉得“这玩意儿真香”。

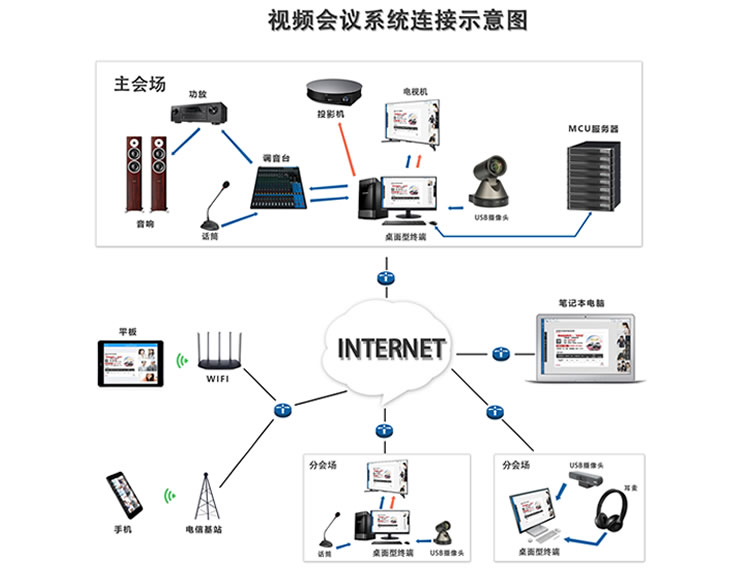

当Zoom云会议规模膨胀到“国际论坛+双语直播+线下千人会堂”,香味的成分表就变了。此时Zoom中国销售会建议你升级VIP2或企业账号,本质是把会议流从“公共河道”引进“专属运河”:后台提前分配上海、北京、深圳三地BGP入口,海外嘉宾走香港POP直连美西,现场LED大屏拿到1080P60的独立码流,字幕、同传、录制、混音各走一条低延迟专线,互不抢道。更关键的是,VIP2账号自带“中国加速包”,在晚高峰国际出口被教育网、游戏和TikTok挤爆的时候,依旧能抢到30 Mbps的保底带宽,保证元首级演讲不会因为客厅娃上网课而卡成PPT翻页动画。Zoom Apps市场也突然变得阔绰,可以把Doi的同传、Vizrt 的虚拟布景、Evenium 的签到和抽奖一次性拖进来,像给会议戴上一副瑞士军刀般的AR眼镜,线上线下观众看到的是同一层叠加大屏,互动留言能实时飘到演讲者眼前,现场闪光灯一亮,线上弹幕同步刷出“合影留念”,仪式感被拉到元宇宙级别。

然而运河挖得再宽,也挡不住闸门突然落下。最常见的一幕发生在直播前十分钟:会务组用国内公司宽带测试一切正常,等外籍嘉宾接入,画面瞬间花屏,原因是对方企业防火墙只放行了UDP 3478,而Zoom官方为了抗丢包自动协商到8801-8810,两端端口错位,流根本打不通。更尴尬的是录制文件,Zoom 全球默认把录像存在AWS S3美西,合规同事第二天要拿去网信办备案,发现文件“跨境未审批”,只能紧急把录像拉回阿里云OSS,再重新做一遍SM4加密,原本三小时就能上线的回放被拖整整两天。还有一种“幽灵静音”也频繁出现:现场用了无线鹅颈,电脑端同时启用“自动音频增强”,结果系统把真人的呼吸声当成背景噪声给压掉,领导对着话筒喊了两分钟,线上观众只看见嘴在动,弹幕飘过“是不是忘开麦”,会务组急得满头大汗却不敢冲上台调设备。所有这些坑都有一个共同背影——账号类型混用:国内员工用世纪互联版,海外嘉宾走国际版,同一组Zoom会议号被DNS拆成两条路,谁抖谁不抖全靠玄学。